道路被车压得拱起,时刻要防着刮底盘,他去矿区拉一趟活,回来别人一看车上的灰就知道刚去了哪儿。

“下井有下地狱的感觉,呼呼呼往下坠。”陈明是土生土长的淮南人,经常听人讲述井下生活,“这里的井是直上直下的,一出事就爬不上来,像把老鼠扔进马桶一样。”

他有次从矿上拉了两拨儿拼车的乘客,坐在前头的是位矿工,跟他抱怨,“我在底下辛辛苦苦,老婆在家看着电视,嗑着瓜子,笑哈哈的,万一哪天我死了埋在地下,老婆孩子都是别人的了。”后座的三位矿工女家属不乐意了,“女的也不都是那样。”两边各自抱怨生活,差点打起来。

陈明讲述,在上世纪80年代,下井并不是体面的工作,找对象都不好找。后来在煤炭黄金十年,“十二生肖都没矿工属相——属螃蟹的,横着走。”尤其在2008年到2013年末,找对象一听是矿上的,嫁了吧,有钱!

在那段煤炭与资本的蜜月期,淮南建起大大小小的娱乐场所,“这几年确实不景气了。”

潘一矿是仅存的几个未关闭的煤矿之一,躲在一片锈迹斑斑的矮楼身后。这块围绕着煤矿建起的生活区还飘荡着上世纪末的气味:阴沉的候车厅、军民招待所、再就业一条街……一些新建筑正在酝酿,灯光璀璨的城市夜景印在围起来的工地旁,开发商声称要“再造一个新潘集”。

四

有一阵子,老鳖塘说要建个水上乐园,后来不知因何停工,项目立的牌子还戳在路边。

刚参加工作的时候,老井每天都骑自行车路过这里。一个6月的早上,他遇到一位老矿工,边走边讲,“出事了,瓦斯爆炸了。”

“伤人了没有?”

对方瞪了老井一眼,“瓦斯爆炸,你说伤不伤人!”

老井到井口一看,都是老幼前来打听,家中壮劳力为啥没回家,“救护车嚎叫跟哭一样”。

老井推着自行车往里进,他本不是在这个矿上工作,但因为穿着矿装,没人拦他。家属用期待的目光盯着他,希望他能出来捎个信。

他看着担架一个个往外抬,救护车一辆辆开,眼泪直往外掉。听说是一次连环的爆炸,后来只能把井打上封闭墙,隔绝空气,人也永远封在了下面。

据新闻报道,那是1995年,事故伤亡共125人,其中死亡76人,伤49人。

2014年,类似的场景发生在一条马路之隔的对面,一个小煤矿爆炸,死亡27人,井口抹上了水泥。老井前两年混进事故发生地,面对封闭的井口,跪了下来。

他念起多年前创作的那首《矿难遗址》:原谅这个穷矿工,末流诗人/不会念念有词,穿墙而过/用手捧起你们温热的灰烬/与之进行长久的对话……

1995年的那起事故是他创作的分水岭,“父老乡亲脸上想要流泪却流不出的焦灼表情,刺痛了我的心。”他以前写风花雪月比较多,“800米地心深处的故事需要有人知道。”

这些遗址曾为国家创造出很多“辉煌”。建国初期,有“多出一吨煤,早日建成社会主义”的口号;抗美援朝时期,口号变成“把现场当战场,把工具当武器,多生产一吨煤支援前线,就多消灭一个美帝侵略兵。”

中学毕业的老井仍然记得头一次下井时悲壮的心情,他再次提到“像下地狱”。“半夜两三点一个人在巷道走,总感觉头顶有人跟着我,回头猛拿矿灯一照,什么也没有。那种恐惧,是对自然的敬畏吧。”

朋友都劝他不要下井,“无论如何都不要下。”当地有个说法,叫“四处无门把煤掏”。

第一次上班的时候,老井是做足了心理准备的,但还是吓了一跳。“碰到下早班的朋友,我认不出他了,只有牙齿和白眼球是白的,咧嘴笑。”

大罐往下走,有人尖叫,有人搂着别人的腰,老井闭着眼,心想:“这辈子就这么完了吗,都怪我不好好学习。”

他此前是建筑工地上的临时工,从脚手架上一跃到地心深处,为了“有个身份,正式工”。他说,“与打工相比,我们属于体制内的,有个身份也好,枷锁也好,退休有保障。”

这种体制内的诱惑在煤炭光景好的时候尤其诱人,工作证是红的,他们被称作“红牌子”,有个工人身份,“挺傲”。采煤工有的也能拿1万多元月薪。

谁也没想到几年光景,又落了潮,“哗一下就下来了,比腰斩还惨,进口煤加上运费都比我们的便宜。”老井现在的工资只有2000多元。

他在井下吃烧饼,嘴里咯吱咯吱都是煤渣子,转着圈吃,最后手抓的那块黑的扔掉。井下有井鼠,舔他沾了油的手指,也有喜欢汗味的蟑螂,躲在矿工的帽子里,矿工戴帽子时感觉脸上痒,一拍是蟑螂皮。

胃也不好,关节也不好。老井说他的膝盖有两座冰山,夏天都是冰凉的。他见过矽肺病晚期生不如死的状态,恨不得自己把肺掏出来,狠狠地砸。

他表示,在机器的轰鸣中反复穿脱工作服,终结每一段冗长的黑夜,再晒一段称不上公平的阳光。整个人都是麻木的,撑不着,饿不死,耗到退休。

老井有一些农民朋友,关心土地的收成,也会问他采煤采到什么地方了,“他们依附这个矿,又仇视这个矿。”

早前农民“靠矿吃矿”,在门口做生意、租房子、卖菜、开饭店,拿个蛇皮口袋跳车扒煤,一整车煤拉到了只剩半车。扒几天的煤就等于一个月工资。

矿工诗人的身份让他看起来像个局外人,有人责备他只写丑的,不写美的,“我也赞成写赞美诗,但不能都是那样的东西。”

淮南市志记载:男性人口比重大,男女性别比为115∶100,具有明显的工矿城市特征。有段时间,大量矿工下岗。有些工人死了,坟都要朝着厂子的方向。

城市转型是唯一的出路。“有时候,历史就是无名者用苦难写出来的。”老井说。

他写道:“当我一个人第一次在负800米地心深处小坐时,我悄悄地关上了头顶的那盏流萤般微亮的矿灯,在此时我会感到周围的黑暗像无形的坦克那样碾轧过来,举目四望,我还会悲哀地发现:我鲜活的身躯和四周许多死寂的物体一样,皆是暗淡无光的。从那时开始我就给自己制定了一生中的最大目标:竭尽全力地去创造出一些比我这个臭肉身更明亮、更高贵的东西来,仅此而已!”

五

穿着露脚趾凉鞋的“旧式人物”老井,注意到这座城市的一些新变化。

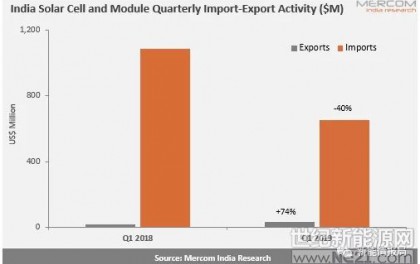

淮南的楼顶开始安装太阳能组件,荒凉的拆迁小区也堆起了高科技产品,说是光伏扶贫工程。

“华丽转身”,老井谈起变化,“但愿能成功,不能老吃煤。”

曾经挖煤的夏兆在这家新能源公司已经工作一个月了,第一次看到他生产的浮体下水是在手机视频上,“跟我做的一模一样”,“采集阳光的东西放在这上面。”

他生于1980年,对数字敏感,“我应聘之前专门查过什么是光伏发电,在水面上,不占土地,靠太阳能没有污染,发电效果非常理想,能代表未来的能源趋势。”

一位淮南的普通市民对新能源的评价是:“咱们没有方向感,跟着国家的政策走,国家提倡新能源,屋顶上就都是组件。”

煤炭大省的一位官员曾说,煤炭形势好的时候,财政的钱80%都投到煤炭上去了。老板们不想干别的,挖煤日进斗金,拿麻袋装钱,没必要转型。暴利的煤炭像磁石一般吸引着人力和资源,对其他行业产生了排斥。

夏兆挖过4年零7个月的煤,“下井有饭吃,不下井没饭吃。”

高中毕业时,夏兆是尖子生,区里作文比赛第二名,物理竞赛拿奖。摆在19岁的他面前有3条路:外出打工,继续读书,在矿上做活。

现代的城市年轻人已经很难理解他当初因何选择了第一条。“那个时候流行打工,十个有九个都说,打工多么幸福。”

他后悔地摇着头,叹着气,“我现在每天苦劝女儿要好好读书,千万不要像爸爸一样。”

带着一包茶叶蛋、一双皮鞋、两包茶叶和身上的22元钱,青年夏兆跳上了南下的火车。“当时大家都往北上广跑,我就去杭州吧。”结果在火车上睡过了站,下车时一脸茫然,看到“温州电信”的招牌才知道自己来到了温州。

他跟电话亭的大爷打听哪里要人,大爷说要去工业区,他花了1元坐车,下车直奔公交站最近的厂子。

那是一个仪表厂,生产指针表。门卫刚要把他打发走,一旁的安徽老乡听出了他的口音,说“你再等等,刚才有个人辞职不干了”。

他就这样随机地开启了打工生涯,老婆也是在厂里认识的。再后来数字表取代指针表,厂子停产了。去年父亲过世,夏兆开始感叹“还是家好”。他在朋友圈分享英文歌《昨日重现》(yesterdayoncemore)。他与当初选择读书的人,早已断了联系,“不是一个档次的人了”。

在燥热又嘈杂的生产车间,夏兆戴着袖套和手套,工装让他泯没于众人,“我这辈子没给国家拖后腿,也没给社会作过贡献。”

“你一个老百姓有什么办法呢,无非是卖劳动力,做点小生意,炒股也不会呀。”如今,他最大的目标是让家人安居乐业,不要为明天的生活思考,“留给我一个人思考就可以了。”

“可能这里的人都没想过自己有一天会在企业里工作,做一个真正意义上的职员。他们要么在矿上,要么在电厂,没有其他的路,等他真正发现的时候已经晚了。”夏兆的上司、总工程师肖福勤说。

他毕业6年,已升至副总。还是一个普通的工程师时,肖福勤在网上看到一篇关于日本漂浮电站的报道,翻译过来只有100字,眼前这个体量巨大的项目最初就源于这篇100字的报道。

后来他用半年时间研究漂浮电站,直接给集团领导发建议,一次次说服对方,最终如愿。有一天淮南刮大风,肖福勤一晚没睡。“最怕刮风下雨,锚固不结实。”他每两个小时就给项目组值班同事打个电话问现场情况,所幸最终没事,“第二天一看,树枝折断,农民养鸭扎的网都飞了。”

站在新能源的巨轮上,肖福勤仍然惴惴不安。“说白了我们是工程师,不是科学家,人家做好了,你拿来用。”中国的光伏行业听上去很牛,装机规模世界第一,但行业内一直有种未经证实的说法:当我们在研究光伏组件,花大量的钱去欧洲买设备时,对方也许已经研究出更好的替代光伏组件的东西,没推出来的原因,可能仅仅是把设备库存消耗掉而已。

“如果真是这样,相当于我们这一代白做了,地震式的影响,那将来我们就真的失业了。”

肖福勤穿着牛仔裤和衬衫,背双肩包,名校毕业,开着好车,但仍然缺乏安全感。“这么多年的工作感悟,人必须要学会改变、适应,说不定哪天就被淘汰了。”“你不知道哪个聪明人在哪一天想出一个更好的替代方案。”

淮南用短暂的历史展示了“替代”的含义,似乎没什么是永恒的。

老井却相信煤层、石缝间有老灵魂,无色、无味、无情。

他说瓦斯是远古动植物的魂灵,是煤的自我保护,防止人类过度的开采。“谁敢说,哪一块煤中,不含有几声旷古的蛙鸣?”

原标题:沉没的煤,浮起的新日子

>

> >

>